umu - dominickchen/cmrd GitHub Wiki

What

Caption

命を手のひらで温め育む動作を通じて、命を生む責任やその過程で生じる感情を提示する

生き物は命を生むか生まないかという選択肢を持っている。また技術の進歩により、どのような命を生むかという選択も一部で可能になっている。これらの選択に生まれるものの意思は介在しないが、生まれるものはその選択と一生を共にしなければならない。だとすれば、生むものは生まれるものに対して大きな責任を持つのではないだろうか。 この作品では命を手のひらで温め育む動作を通じて、命を生むことに伴う倫理的責任や、その過程で生じる感情を提示する。それを通じて、命をどのように育てるかという選択以前の、命を生むというより根幹的な選択を再考したい。

体験の流れ

Who

- 栗本佳歩 (ドミニクゼミB3)

- 石田祐暉 (ドミニクゼミB3)

- 内田佐和 (ドミニクゼミB3)

- 小田崇仁 (ドミニクゼミB3)

- 道地玲香 (橋田研B4)

How

制作の過程

7/12 合同ゼミ

初期のアイデア

8/17 第1回ミーティング@appear.in

- 方向性の練り直し

- 夏休み中なかなか直接集まれずオンラインでミーティング。(少なくとも初回はオフラインの方がいいかも)

- 動き始める前に一度テーマを広げてみることに。全員でテーマについてアイデアを出し合った(これに後ほど救われることに...) ログはこちら 細胞ぷちぷち(のちのumu)第1回 mtg ログ

9/24 第2回ミーティング@10°カフェ

- 新たな方向性の決定

- 初期案がデータ集めに難航したため、別の案に変更することに。

10/6 第3回ミーティング@w-sapace

- 役割の分担(後々結構変わる) ・音の収集:小田くん ・映像の作成:石田くん ・手にもつデバイスの作成:栗本 ・スーパーバイザー的ポジション:道地さんとさわちゃん

10/20 第4回ミーティング@w-sapace

- 使えそうな技術の共有

- アイデアを実現するための技術リサーチを事前に行い、共有。(arduinoやprocessingなど) その際に出てきた参考URL 【Arduino】WAVまたはMP3ファイルを再生する バイブロトランスデューサVp4

11/2 第5回ミーティング@中央図書館

- 現状共有

- あまり進まなかったので橋田研に通い始める

11月

- 橋田研に通ったりしながら制作を進める ・心音の集音 ・心音をバイブロトランスデューサで再生できるArduinoのスケッチを書く(詳しくはPrototyping Lab 第2版 ――「作りながら考える」ためのArduino実践レシピp357-を参照) ・Arduinoを圧力センサーをつけて振動を制御できるようにする ・Processingの動画作成(じわじわver.) ・ProcessingとArduinoの連携

11/29 合同中間発表会

ドミニク先生からいただいたフィードバック ・同意書が、はい・いいえ ではなく、署名にしたら良いのではないか。 →最後に紙を入れる箱いらない? ・鼓動が最終的には止まるという終わりの形はいいと思う。(わかりやすい)

12月

- ただただ制作を進める。try&error ・3Dプリンターで外装の刷り直し ・圧力センサー→CDSセルへの切り替え ・心音を1秒リピートではなくフルで再生しようとする→失敗 ・心音を1秒リピートで、delayを使って速度制御する方法に切り替え→成功 ・Processingの動画作成(心電図ver.) ・同意書の制作 ・カーテンの制作 ・カーテンを立てる支柱の制作→危なすぎるので辞めることに。橋田研の代わりになりそうなものを借りた ・使い方の説明を作る

12/14 トークセッション プレ発表

Processing抜きで展示することに。 伊藤亜紗さんからのコメント:テーマがズンと刺さってくる。特に同意書がささる

12/15 本番!

たくさんの方が来てくれた。詳しくは以下のフィードバック参照

作り方

必要なもの

- Arduinoが使えるパソコン ×1

- Arduino uno ×1

- バイブロトランスデューサVp4 ×1

- ジャンパワイヤ

- 10kΩ抵抗器 ×1

- ブレッドボード ×1

- CDSセル ×1

- 3Dプリンター

- 3Dプリンターの白色フィラメント

- (ドミニク先生の研究室のプリンタを借りるなら)Up studio

- 透明な保存用の入れ物

- オーガンジー

- 同意書

- 名刺ケース

- 万年筆

- 額縁

中身

delayで速度変化をつけ、1秒の心音をリピートしている。 cdsセンサーで光量を計測→一定数以上なら振動する、それ以外は止まっている ただし、ずっと光センサーを抑え続けているとdelayをすごくゆっくりに設定しているので止まっているように感じる。 1秒の心音はテキスト化したデータを使用

参考にしたもの

本番で使ったArduinoのスケッチ

Arduinoの配線(Arduino unoの番号、繋がっているもの)

- 3、バイブロトランスデューサー(+)

- GND、バイブロトランスデューサー(−)

- 5V、10kΩの抵抗器

- A3、CDSセル(+)と10kΩの抵抗器

- GND、CDSセル(−)

外装

3Dプリンターで印刷。データは以下の通り umu外装stl.データ

その他周辺物

- カーテン オーガンジーをミシンで加工

- 同意書

illustratorでデータを作成し、名刺印刷会社で作成

名刺印刷のプリスタに発注

名刺印刷のプリスタに発注 - デバイスの入れ物

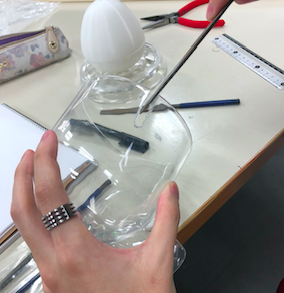

ユザワヤで見つけたジャストサイズの入れ物を超音波カッターで配線用の穴あけ加工しヤスリで削る。

- 支柱 木材で作っていたが、断念。代わりのものを橋田研から貸していただいた

- 体験手順説明 編集したものを光沢紙にコンビニで印刷、額縁に入れた。

軌道修正したこと

心音の情報量が多すぎてArduinoのコンパイルが終わらない問題

もともと心音を集音し、その1秒間を単調にリピートしていたが、もっと強弱をつけたりした方が作品として伝えたいことがわかりやすくなるのでは?というコメントを中間発表でいただき、なんとか速さを変えようとする。データを別のファイルに置き換えれば大丈夫、との話を聞き挑戦したものの、やはり心音のテキストデータは大きすぎたのでコンパイルが終わらず断念。1秒の心音をdelayで速度変化をつけて再生することにした。

映像なしでの作品として展示することに。

Arduinoとprocessingの連携まであと一歩及ばず... もともと前年のgraysclae展の心臓祭器との差別化したり、(もともと細胞ぷちぷちだったので)細胞らしさや生きている感覚を強く描いたりするために、映像をつけたいと考えていた。中間発表時点ではprocessing_umu_01で連携ができていたものの、わかりづらいとのコメントをいただいたため、processingのスケッチから書き直すことに。よりわかりやすく生きていることを表現し、かつ細胞から離れて、音声ファイルを読み込むと心電図のような波形のできるprocessing_umu_02が完成!しかし、Arduinoで再生する心音を一つのファイルで再生するのではなくdelayをつけてリピートすることになったり、processingでは綺麗な波形を作れる心音の音源を使うとArduinoで変な音がしたり、Arduinoでちゃんと音がなる音源を使うと波形が綺麗にできなかったりしたため、連携まで手が及ばなかった。

processingのスケッチはこちら↓ processing_umu_01 processing_umu_02

失敗談

3Dプリンターでミスプリント連発

一度停止してやり直したあと、そのままやると設定がずれているのでこんなことに。

きちんとリセットし直してから印刷し直すことで解決

きちんとリセットし直してから印刷し直すことで解決

カーテンの支柱危険問題

木造で支柱を作ろうとしたがグラグラ...

安全面を考慮して橋田研から安全に使える支柱を借りることで解決

安全面を考慮して橋田研から安全に使える支柱を借りることで解決

展示中にいただいたフィードバック

- 本当に生きているみたい

- 不思議な気持ちになる

- 「心臓ピクニック」はパーソナルなもので、この「umu」ソーシャルなもののように感じる。

- 他に何か応用できそう。

- 最後に死んでしまうのが悲しい

- 最後に必ず死ぬのがひどい。納得できない。

- 同意書が突き刺さってくる感じがする。

- 万年筆がいいな。重々しく感じる

- この作品のさらに次の作品をみたい

- 中から何か生まれるのかと思った

- 確かに親の責任等について考えるきっかけになる。

- 同意書の裏がコンセプトになっているのはいいね。体験がきちんと作られているのはいい。

- 1つ1つのものに意味があるのは面白いね

- 何が生まれるかわからないものを育てるのはどうなのかな

- なぜ卵という形なのか? 他の形もあったのではないか?卵と胎動以外の表現もあったのでは?(生命一般を描きたかったので、胎動する卵というキメラのようなものを作ってみたと説明したけれど、もっと深められそう)

作ってみてのいろいろ

- チームのメンバーにとてもとても助けられた。ありがとう。

- cdsセルを使っていたが、夜になると会場の光量が変化して調整が必要だった。難点。

- 体験型だったしコンセプトが複雑だったから、当日のプレゼンがかなり肝だった。(もともと作品の脇にあまり立たないようにとの話だったので、考えてなかったのもあるけどもっとシミュレーションしておけばよかった...)

- 後半は並んで待ってくださる方も多かったので、説明の分担とかをチームのメンバーで考えられたらよかったかな。

- 展示の時、もし側に人が立つならコメントをメモする用のレコーダーとかがこっそりあったらよかった?(てんてこ舞いだったので聞きこぼしてしまった感想とかあるかも)

- 同意書の紙に作品名を入れておけばよかったかも

- トークセッションの際にいただいたコメントとかを本番の展示にもっといかせたらよかったかな(伝え方とか)