摂食代謝ディスプレイ - dominickchen/cmrd GitHub Wiki

What

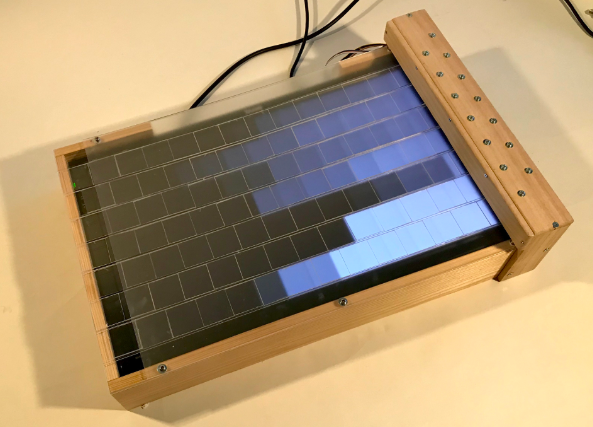

ピクセルを挿入し、排出させ続けることで本来の機能を実現させるディスプレイ。

生物は生命活動を持続させるために絶えず外界から物質を摂食し代謝することで、エネルギーを抽出しつつ自身の肉体を新たに構築することで生活している。それに対して機械はその必要がなく常に不変であるように見える。しかし実際には、古くなった部品や壊れた部品を取り替えることでその機能を発揮し続けることができるため、長期間的には摂食・代謝していると言える。 この作品では機械であるディスプレイの液晶の劣化を擬似的に短期間で進めることで、絶えず新しいピクセルを挿入しなければディスプレイとしての役割を果たせない姿を表現した。

Who

- 北澤優也(橋田研M2)

- 松尾歩実(橋田研B4)

- 佐久間響子(ドミゼミB3)

How

7月中旬 初期アイデア

https://drive.google.com/file/d/1hTxtlzlcu34eX755wpYxvGuVj4KAdba7/view?usp=sharing

8月中旬 ミーティング・仕様策定

- 初期アイデアの、LEDの箱は難しいかもしれないとのことで、ディスプレイの上にアクリル板を敷き詰めるというアイデアに至りました。

- モニターやセンサーの検討をしました。

8月下旬 プロトタイプ試作

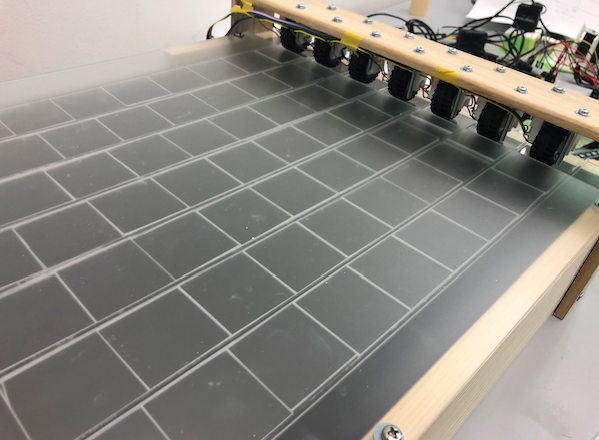

- 橋田研に集まり、アクリル片(ピクセル)を挿入したことを読み取るための機構を作りました。

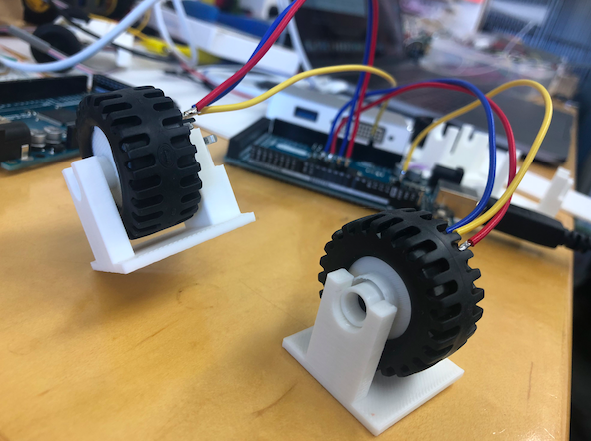

- 下のような、「ロータリーエンコーダー」という、回転数を読み取るセンサーを用いました。

-

参考にしたサイト

- くるくる回して値を入力!ロータリエンコーダでインプットの幅を広げよう →仕組みの理解

- 【Arduino】マウスホイール(ロータリーエンコーダ)の回転量を取得する →ベースとなるコード

-

3Dプリンターで作った枠、タイヤと組み合わせて出来上がったのが以下です。

10月初旬 仕様見直し

-

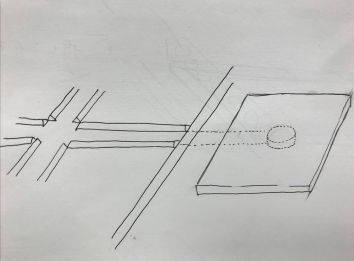

橋田研側で少し作業を進めていただいたところ、四隅を固定すればピクセルは整列したまま動かせると思っていたが、スチレンボードで擬似的に再現してみると、2列ほど巻き込んでピクセルが移動してしまうとのことでした。

-

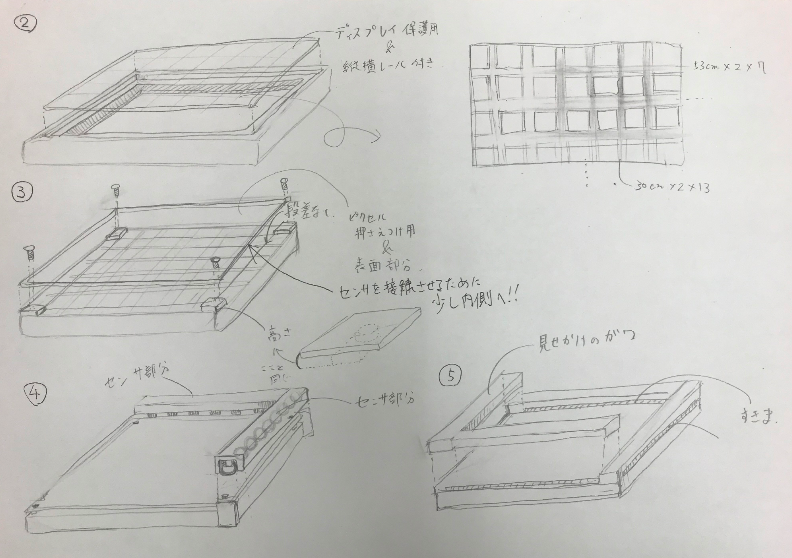

アクリルを2枚ずらしてはり合わせる、加工して溝を掘るなどのアイデアも考えましたが、最終的には以下のように、アクリル三角柱でレールを作る形になりました。

10月下旬 買い出し

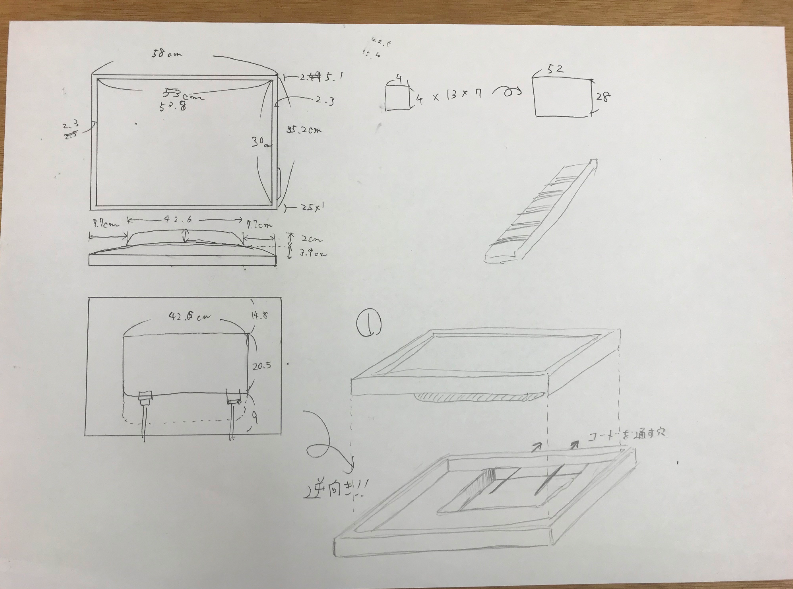

- 北澤さんの書いた設計図をもとに、東急ハンズで木材等の買出しを行いました。

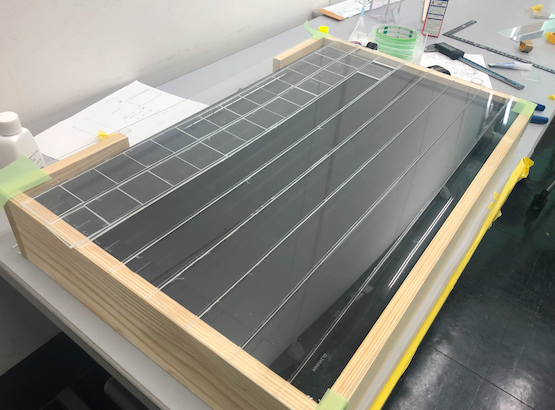

〜11月中旬 組み立て

- 数回橋田研に集まり、電のこで木材を切ったりアクリルカッターでアクリルを切ったりしました。

- アクリル三角柱でのレールの配置方法を変えました。

- ピクセルの排出は上下左右の予定でしたが、少しのずれで動作しなくなる可能性があるため、左右のみに変更しました。

11月中旬 制作発表会

- この時点では、ピクセルを挿入するとその部分が明るくなり、放置すると暗くなるというものでした。

- コードは北澤さんに組んで頂きました。

- 常にピクセルを入れ続けたくなるようなものにしたほうがいい、というフィードバックを先生方から頂きました。

12月初旬 最終調整

- 以下の調整を行いました。

- 安全性確保のためピクセルの角を丸める

- ピクセルが落ちるときの音が大きいので、簡単な受け皿を設置しておく

- 画面に表示するコンテンツの検討→黒い画面にピクセルを挿入していくと絵が見れるようになる、というものになりました。

フィードバック

- 代謝する様からエイジングというテーマがわかりやすかった。

- 映像がインタラクティブに連動すると驚く反応が多かった。

- どのような仕組みで動いているのか気づかない人が多かった。

- 小範囲だけが見えてる時は野菜にみえて、全体が見えてくると人物に見えるようにアルチンボルドの絵を採用していたが、意図した通りの反応をする人がいた。

- ディスプレイにとっての劣化は輝度が低くなることなのか疑問だと思う人がいた。

- キーボードのようにパーツごとに酷使される度合いが違うものに適用すると面白いかもしれないという議論をした。

- 永遠に入れ続けたくなるという感想の人がいた

個人的な反省

- 技術的&距離的に仕方がない部分もありますが、設計やプログラミングなど北澤さんに任せっきりな部分が多く雑務的な役割しかできなかったので、もう少しコミットできると良かったかもしれないです。制作の進みは順調でした。

- 表示される映像がこれで良かったのか、という思いがあります。私は当初のアイデアである「りんごの絵が表示されていて、ピクセルを挿入するとだんだん時間が経過していく(腐敗していく)」というイメージで作品を作っていたので、今回の案はどこか引っかかりがあったのですが、上手く言語化できませんでした。