成長する本 - dominickchen/cmrd GitHub Wiki

目次

- 概要(Who,When,What,How,制作過程)

- 反省

概要

Who

- 宮田泰盛(みやた たいせい) ドミニクゼミ1期生

When

- 2018年4月中旬〜2018年12月12日

What

- 論文はこちら(CMRDSeminarThesis2018_宮田泰盛)

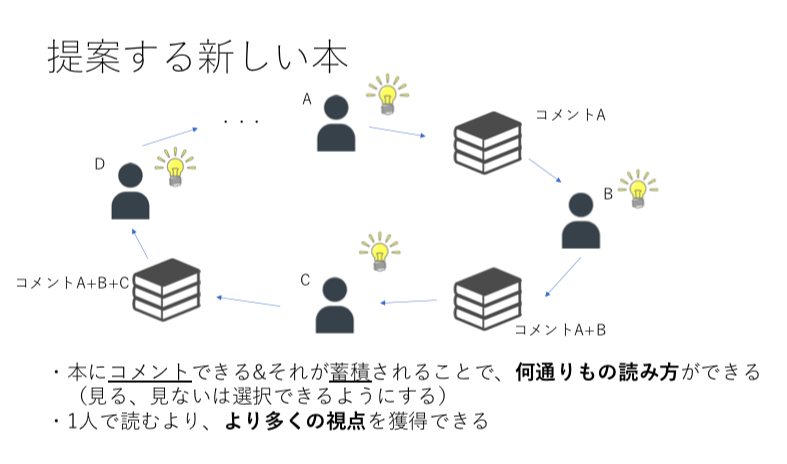

- コメントや書き込みを蓄積することで成長する本の設計に取り掛かった

Why

- 幼い頃から本に興味があった(5歳から12歳まで読書教室に通っており、読書が好きになった)

- 本の設計に取り掛かったのは『これまでなかったような「新しい本」が作れたらかっこいいな』と思ったから

- コメントや書き込みを蓄積しようと思ったのは「1冊の本からたくさんの人の意見を知れたらめちゃくちゃ便利だな」と思ったから

How

1.前半(2018年4月〜7月)

- 2018年3月:講談社の会社説明会で「日本の電子書籍の売上は15%ほどだが、アメリカは40%以上である」ということを知り、なぜ日本とアメリカで電子書籍の売上が違うのか疑問を持ち始める

- その疑問から派生し、電子書籍と紙の本の違いに興味を持ち始める。「電子でも紙でもない、新しい形の本が作れたらいいな」とぼんやり思う

- 2018年5月:ゼミ論構想発表。漠然と「新しい本を作りたい」という内容の話をした。先生のコメント、ゼミ生のフィードバックから「本のどこが好きか、なぜ本が好きか伝わってこない」と指摘される→ここで停滞

2.中盤(2018年8月〜9月)

-

夏休みに入り「このままでは卒論が終わらない…!」と焦り始める

-

先生に「相談させてください」と連絡。「PDFでアイデアをまとめてください」と言われ、本気になって考え始める

-

取り組んだこと

1.偏愛マップでブレスト(「自分は本の何が好きなのか」「なぜ本が好きなのか」)

2.制作案をとにかく書き出す(思い浮かぶもの&自分が面白いと思うもの) -

SlackでPDFファイルを提出(8月13日卒論pdf)

-

Wordのコメント機能を電子書籍に追加したかった→技術的に難しそうで断念

-

Web記事のコメント欄を制作しようと考える→ProgateでHTML,JavaScript,MySQL,PHPの学習開始

3.後半(2018年9月〜11月)

- 2018年9月19日(ゼミ合宿):卒論計画発表(9月19日卒論pdf)

- 「紙の本に書き込んだ方がいいかもね」という先生の一言に背中を押され、紙の本の制作に変更

- 2018年10月:院ゼミに参加。3つのアイデアを発表し、フィードバックをいただく

- よかった点…自分のアイデアを第三者に聞いてもらったこと

- 反省点…フィードバックを鵜呑みにしてしまい、どうしていいか分からなくなった→自分の軸や芯を決め、そこに意見を反映させる方がよかった

4.ラストスパート(2018年11月〜12月)

- 2018年11月中旬:「悩み事があったら相談してください」という先生の助け舟に乗り、自分の現状・悩んでいることを相談

- よかった点…話すことで、思考がクリアになった

- 反省点…もっと早く相談すればよかった「相談して、自分の考えていることが全然ダメだったらどうしよう…」「忙しいかもしれない」と考えるより、限界だと感じたらすぐに相談すべきだった

- 先生と相談し、書込しやすいレイアウトの構想→実際に使用してもらうという流れを決める

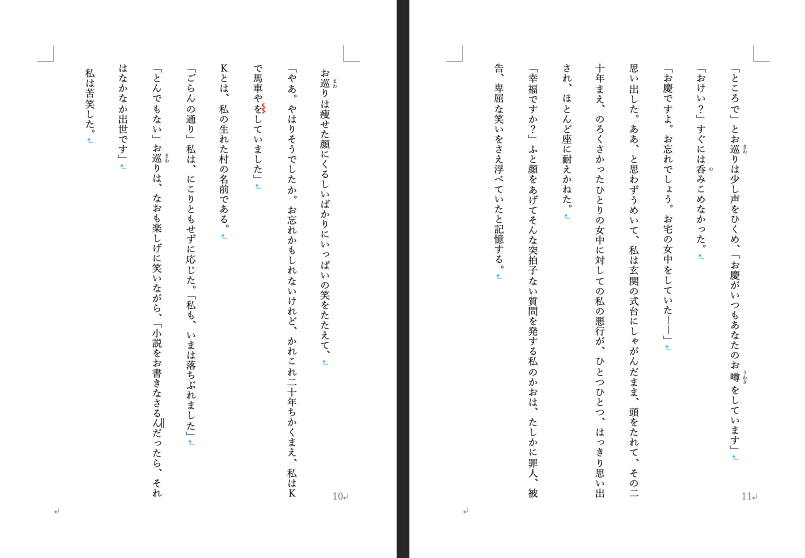

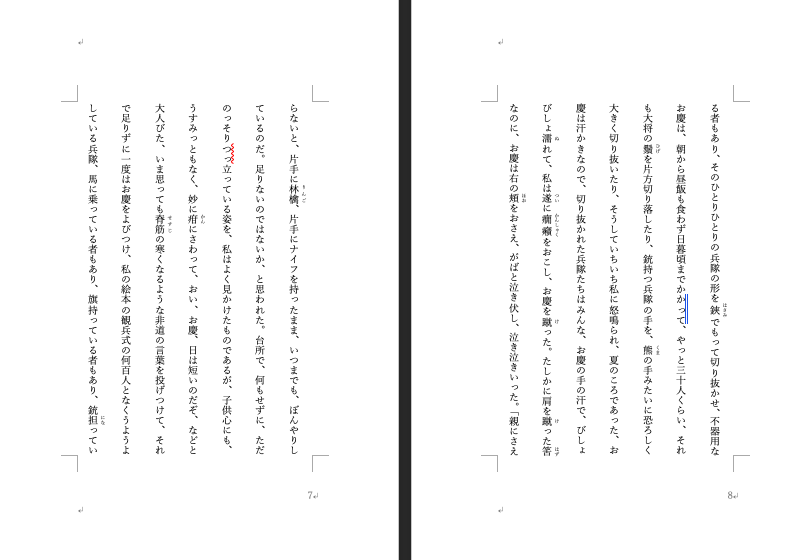

- 本文は青空文庫から引用(太宰治『黄金風景』)

制作過程

- 制作の目標

- 書込みをしやすいレイアウトの設計

- 普通の本と差別化する

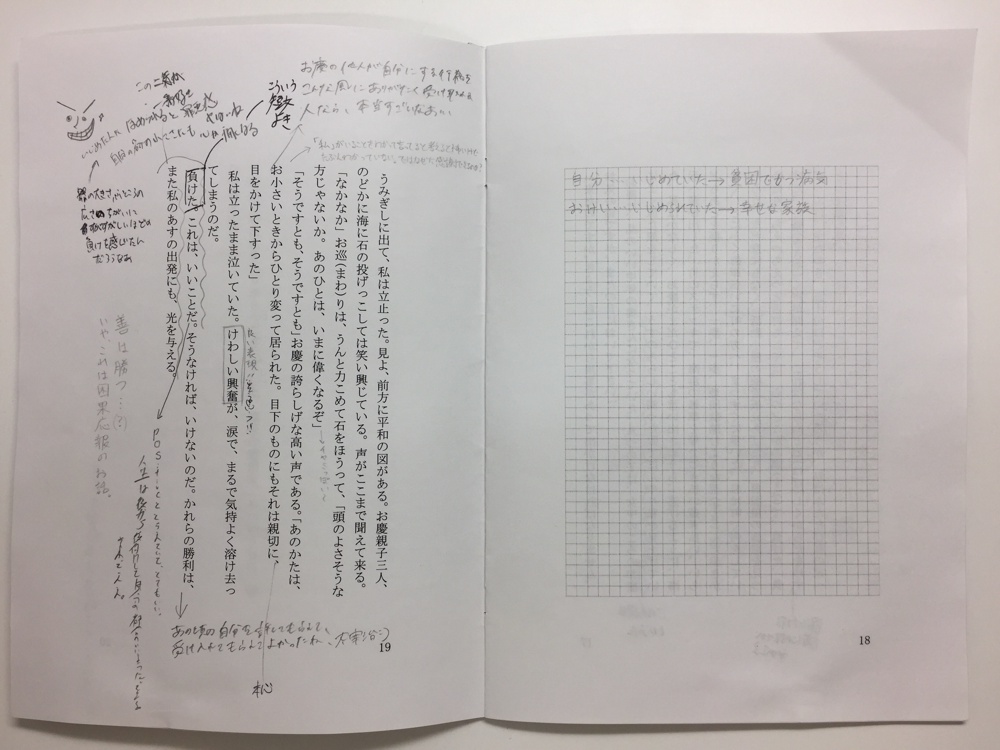

- 2018年11月下旬:レイアウトver1.0余白を上下25mm、左右20mm。行間を固定値35pt→普通の本との違いを感じられず没

- 2018年11月下旬:レイアウトver2.0余白を上下40mm、左右30mm。行間を固定値35ptから、2行分に→書込みはしやすそうだが、普通の本との違いがまだ感じられず没

ここで、行間や余白だけ調整しても普通の本と差別化できないことに気づく

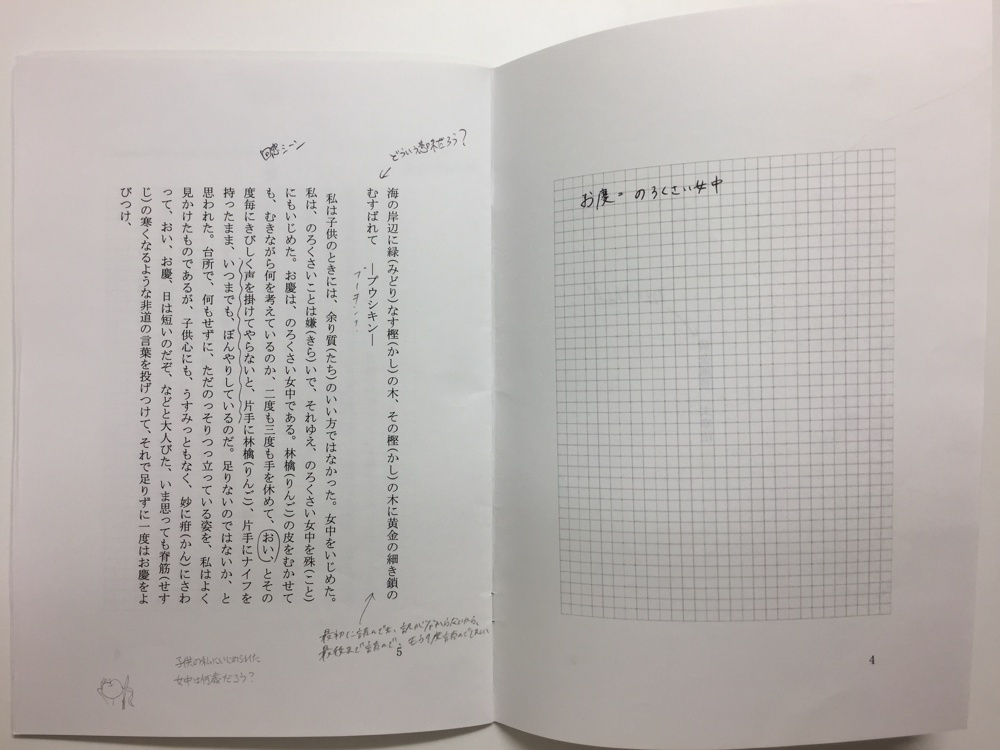

ここで、行間や余白だけ調整しても普通の本と差別化できないことに気づく - 2018年12月はじめ:レイアウト完成・余白を広く取った(上下40mm、左右30mm)・右ページに、方眼を設けた(下図参照)

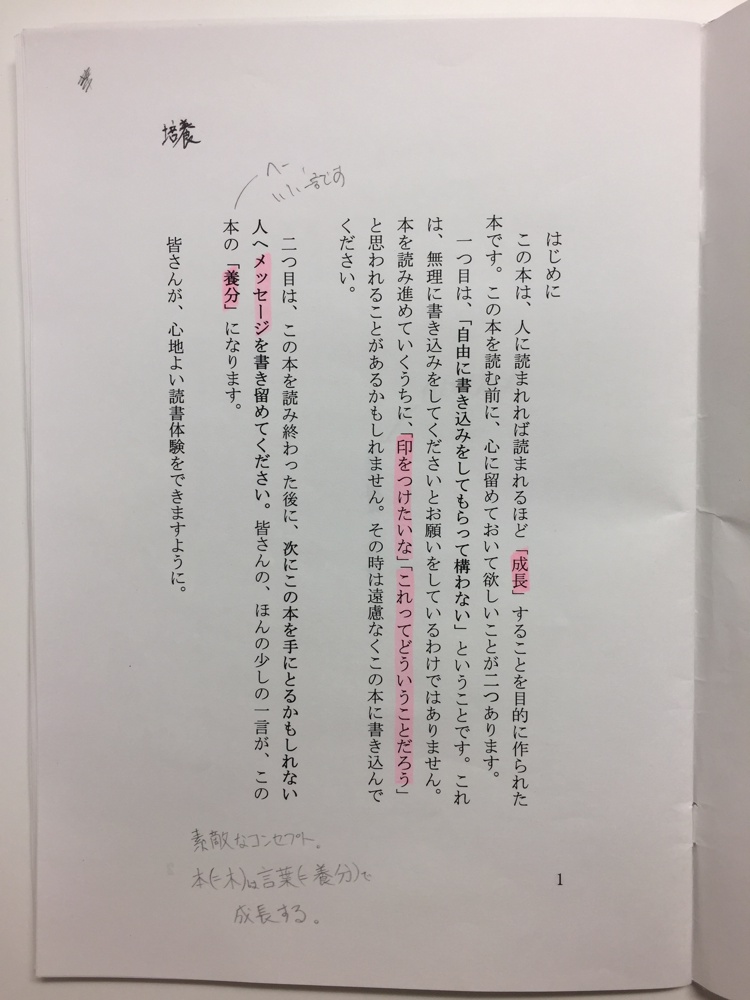

↓「はじめに」の作成・目的…制作のコンセプトを理解し書込みを促すため

↓「はじめに」の作成・目的…制作のコンセプトを理解し書込みを促すため

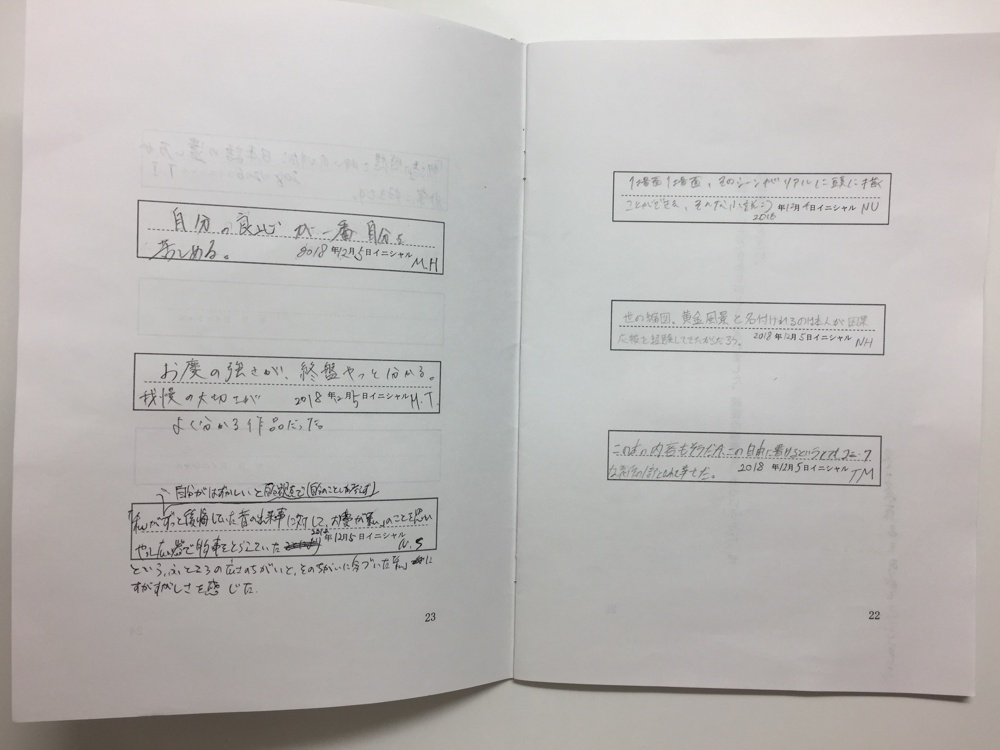

↓「感想記入欄」の作成・目的①読んだ人の視点を共有できるようにするため・目的②この本が何人もの人に読まれてきたことを認識しやすくするため

反省

【工夫した点】

- 余白を広くし方眼ページを設けたこと

- 関連動向を7つ調べ、制作物のイメージを明確にしていった

【できなかったこと】

- たくさんの人に書込をしてもらうこと(制作では7人にしか書込みしてもらえなかった)

- アンケートの質問内容がおろそかになってしまった

【なぜできなかったのか】

- 制作に取り掛かるのが遅かった→(なぜか)失敗するのが嫌だった

- 失敗しても①その過程も卒論に書ける②むしろ、その失敗がなければ卒論が書けないことに、動き始めてから気が付いた

【今後の展望】

- レイアウトを改善し、書き込みが見やすいようにしたい

- 書き込みをした本を、どんどん友達に回して、感想を聞きたい。また、書き込みもしてもらいたい