Hydrologie - CatherineHGM/Hydrogeomorphologie GitHub Wiki

L’hydrologie s’intéresse à l’étude de l’eau. C’est une science qui prend en compte l’origine de l’eau, son mouvement et sa répartition (Anctil et al., 2005). Elle prend également en compte les propriétés physiques et chimiques de l’eau ainsi que son interférence avec le milieu naturel et les activités anthropiques. La science de l’hydrologie regroupe plusieurs disciplines. L’hydrologie de surface se réfère à l’écoulement des eaux à la surface des continents (Laborde, 2009).

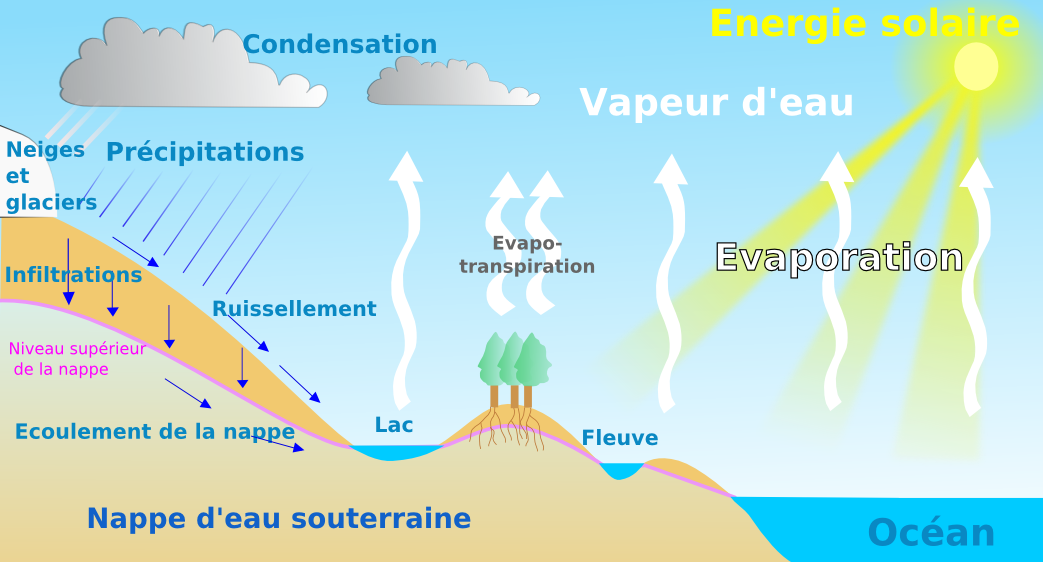

Le cycle hydrologique ou cycle de l’eau explique l’ensemble des cheminements de l’eau, dans ses différents états, entre la surface terrestre et l’atmosphère (Gangbazo, 2011). Il se décompose en cinq étapes : (i) le stockage en état liquide ou solide dans les lacs, les rivières et les océans; (ii) l’évaporation et l’évapotranspiration constituent le passage de l’eau stockée en vapeur sous l’influence de l’énergie solaire; (iii) la condensation implique que l’eau évaporée se refroidit en prenant de l’altitude pour former des nuages; (iv) les nuages après saturation forment des gouttelettes d’eau qui tombent sous forme de précipitation en état de pluie de neige ou de grêle (ECCC., 2013); (v) le ruissellement désigne l’écoulement de l’eau vers les réservoirs (les lacs, les rivières et les océans).

Figure 1 : Cycle hydrologique tiré de Anctil, et al., (2005, p.02).

Le bassin versant désigne l’espace géographique drainé par un cours d’eau principal et des cours d’eau secondaires. Les eaux de pluie qui tombent sur ce territoire convergent vers un même point de sortie de l’amont vers l’aval appelé exutoire. Il existe des bassins versants hydrologiques ou topographiques et des bassins versants hydrogéologiques. Le premier est délimité par des crêtes topographiques séparant les différents cours d’eau appelée lignes de partage des eaux. Le second quant à lui est délimité par des crêtes piézométriques (hauteur de l’eau dans le sol) (Gangbazo, 2011).

Figure 2 - Bassin versant tirée de SYNDICAT MIXTE VIENNE & AFFLUENTS (2020).

La dynamique d’un cours d’eau fait référence à sa géomorphologie et du fonctionnement dans son parcours. L’érosion et la sédimentation sont les deux facteurs principaux à prendre en compte pour caractériser et comprendre la dynamique des cours d’eau.

L’érosion est le mécanisme par lequel les matériaux du sol sont détachés et emportés de leur point d’origine vers un autre point (Clément, 2004). Il peut s’agir d’une érosion du sol ou de l’érosion des berges. Le premier se produit à la surface de la Terre. Les matériaux arrachés sont par la suite conduits vers les cours d’eau par ruissellement. Le deuxième se produit auprès des bordures des cours d’eau. Les éléments responsables de ces transports érosifs sont le vent, le ruissellement et la pente.

L’érosion provoquée par le ruissellement de l’eau est appelée érosion hydrique. Lorsque la pente est forte, la vitesse de ruissellement de l’eau augmente et par conséquent, elle peut arracher les particules du sol et accélère ainsi l’érosion. Dans le cas des pentes faibles, l’érosion hydrique est plus lente. Les particules décapées peuvent alors se déposer sous forme de sédiments.

La sédimentation dans les cours d’eau désigne la quantité de particules (sédiment) déposée à la surface. Elle est donc fonction de l’écoulement de l’eau et de l’érosion. En effet, les sédiments amenés dans le lit d’un cours d’eau se déposent par endroits influençant ainsi sa forme. La quantité et la taille de ces dépôts sédimentaires poussent les rivières ou autres cours d’eau à prendre différentes formes ou styles (Gangbazo, 2011).

Les activités anthropiques sont l’un des principaux facteurs qui influencent la dynamique des cours d’eau. En effet, ces facteurs peuvent décélérer ou accélérer l’érosion et la sédimentation. La nature du sol c’est-à-dire la composition naturelle de sa surface (géologie, topographie, etc.) est aussi déterminante dans l’accélération de l’érosion. L’homme à travers la mise à nu des sols, l’urbanisation, la construction des routes et l’agriculture contribuent à un écoulement rapide des eaux de surface tout en accélérant l’érosion. Également, la création des lacs artificiels pour des besoins d’irrigations ou de production d’électricité influence l’évolution naturelle des cours d’eau. En fonction du type d’activités anthropiques envisagé, les débits en amont peuvent être augmentés tout en diminuant les débits en aval. Cela peut de ce fait provoquer des inondations en période de crue si des mesures préventives ne sont pas prises préalablement.

Anctil, F. and Rousselle, J. and Lauzon, N.(2012). Hydrologie: Cheminements de l'eau, Presses internationales Polytechnique. 391p.

SYNDICAT MIXTE VIENNE & AFFLUENTS (2020). Schéma d’un bassin versant théorique [images], sur le site SYNDICAT MIXTE VIENNE & AFFLUENTS. Consulté le 5 juin. 2020. https://www.smva86.fr/les-bassins-versants-article-4-0-3.html

Clément, V., (2004). Méthodes de contrôle de l’érosion, guide pratique. Biofilia inc.

Gangbazo, G. (2011). Guide pour l’élaboration d’un plan directeur de l’eau : un manuel pour assister les organismes de bassin versant du Québec dans la planification de la gestion intégrée des ressources en eau. Québec, Québec : ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.

LABORDE J.P. (2009). Eléments d'hydrologie de surface Université de Nice Sophia-Antipolis, 202 p.